本文转自:海东日报配资资金

青山碧野

百年古刹

虹桥跨峦

灵韵秘境

陌上花开

一路风华

□阿君

乐(都)化(隆)高速公路的旅程,是一场山水与人文的浪漫邂逅。从海东市乐都区出发,沿高速公路向化隆回族自治县前行,既能在瞿昙寺触摸文化脉搏,于古刹壁画与建筑间感受岁月沉淀;也能在斜沟5号特大桥惊叹现代桥梁技术的奇崛,看螺旋飞虹与田园景致相映;还能走进药草台的雪山林海,在灵秀山水与古寺禅意中沉醉;更可以在终点巴燕镇,于牧场烟火里品尝地道风味。这条路上,历史的厚重、自然的灵韵、现代的便捷与人间的烟火交织,每一段都藏着不期而遇的惊喜。

瞿昙寺:高原上的“小故宫”

抵达瞿昙收费站,出高速前行不远,青灰色的殿顶已从树影间探出头——瞿昙寺到了。

瞿昙寺以汉式建筑风骨闻名,素有高原“小故宫”之誉。恢宏的建筑规模、六百余年的历史、珍贵的文物、精美的明清壁画与动人的传说,每一位游客都能被深厚的文化底蕴打动,在肃穆中接受心灵的洗礼。

至今630多年的瞿昙寺,因巨幅彩色壁画与珍贵文物声名远播。山门外,砖雕八字照壁纹路细腻;院内,五大殿气势恢宏,抄手回廊曲折通幽,明清壁画色彩斑斓。“皇帝万万岁”木牌、象背云鼓石雕、御赐纯金牌匾、青铜巨钟、五通汉藏文合璧碑刻等,都是无比珍贵的宝藏;院中檀香树的芬芳、脚下青砖的温润、佛像栩栩如生的静穆,处处透着岁月沉淀的厚重。

瞿昙寺不仅留存着艺术瑰宝,更见证了政教合一的过往与佛教文化的传承,衍生出无数神话传说。若说柳湾彩陶让人窥见原始先民生活,瞿昙寺则展现了各民族融合的生动画卷——汉式殿宇藏着藏传经卷,农耕田埂挨着畜牧山坡,连风里都飘着交融的暖意。

走出寺院站在人工湖边,暑气骤淡。湖水清澈,野鸭从水面游过,粼粼波光晃眼;岸边柳枝垂水,孩童跑过的笑声惊起麻雀。坐在青石上看云影移过水面,忽然懂了“山水有相逢”——不必是名山大川,这小巧的湖配着古寺檐角,藏着恰好的山村闲趣。

如今,古刹成了瞿昙地区的文化符号,孕育出儒释道相融的独特文化。从历史文人到如今“博士村”的学子,许多人的成长都与这份文化滋养息息相关。

车子重新驶上高速时,回头望,瞿昙寺的经幡随风飘动。风铃声渐远,却在心里留下了轻响——这趟旅程的第一站,原是把岁月的厚重,轻轻放进了眼里。

斜沟飞虹:螺旋桥上的山水长卷

“去了瞿昙寺,北京再甭去。”从瞿昙寺的历史沉韵中抽身,高速路往化隆方向转弯,风里飘来脆生生的“花儿”:“青石头底下的药水泉,冰糖呀化成个水哩;尕妹是才开的牡丹花,阿哥是绕花的蝶哩”。

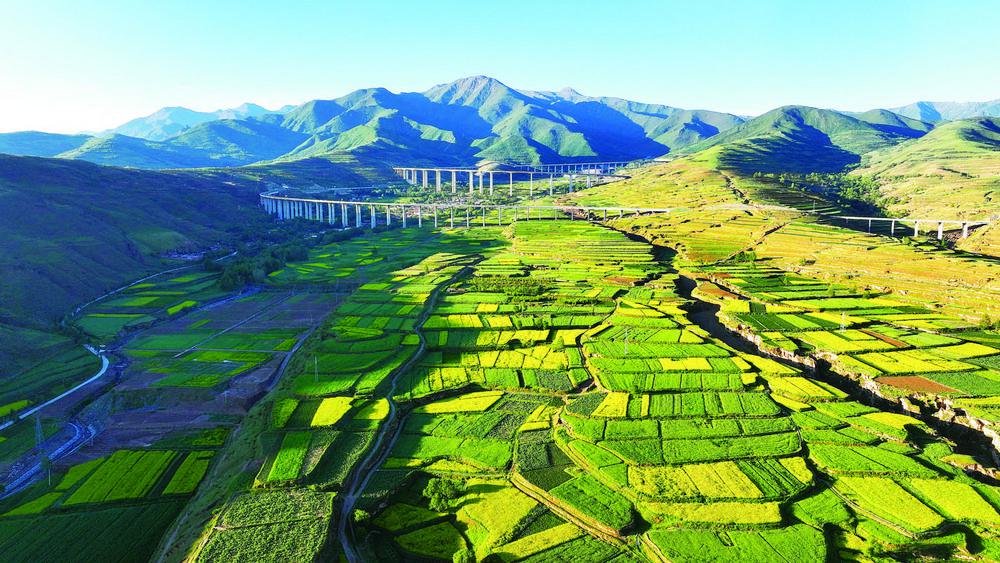

乐化高速公路沿途缓坡与桥梁错落,湛蓝天际线蜿蜒向大山深处。车子疾驰,时而穿梭桥梁,时而盘桓山腰,山景随视角流转。道旁河沟、峰峦、村落各有风姿,盛夏绿意轻覆,绿树环村,炊烟吻着碧空,是鲜活的田园牧歌图。偶有“花儿”漫来,像瞿昙寺花儿会散落的种子,让人拂去烦躁,解开愁绪。

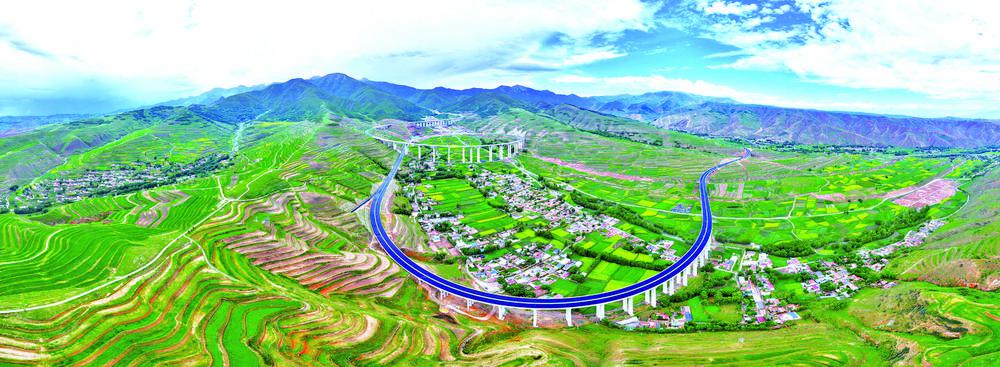

车行至斜沟村山坳,乐化高速斜沟5号特大桥骤然入目——两道银灰色桥身从云端盘下。越近越觉其奇:1378米的桥身像巨蟒在云里绕,以2783米的螺旋曲线化解68米高差,360度打转、四回跨斜沟,从车窗仰看,桥栏像是在天上画圈,像给山系了个如意结。

据护路工介绍,乐化高速一头连海东市乐都区、与G6京藏高速互通,一头在化隆县巴燕镇,是青海东部城市群“三纵三横”运输通道的关键一环。这条53公里的公路,桥隧占比达46.7%,含6座特大桥、20座大桥,双向四车道。在高原复杂地貌间,这般设计尽显现代桥梁技术的精妙。

站在螺旋桥上的观光台,只见山水铺成长卷,夏风卷着凉意入袖。北望北山雄姿,流云落峰巅;南眺三道山,积雪与青松相映。俯首可见山脚梯田油菜花金黄一片,牛羊在花丛山坡漫步,野花恣意。瞿昙河在脚下清澈流淌,河畔农田、山林与炊烟相融,颇感岁月幽静。

车子启动,桥身渐远,油菜花的香追着车窗,“花儿”又飘来:“斜沟的桥儿像彩虹,一头儿连着云哩;党的政策暖人心,日子呀比蜜甜哩。”后视镜里,那“如意结”悬在云端——现代的桥与古老的山竟如此相惜,桥懂山的脆,山护桥的稳,风过处,钢铁与草木同唱。

药草台:雪山林海间的灵韵秘境

过了斜沟桥,高速路钻进香草隧道。隧道壁爬满藤蔓,风携草木腥气涌入,像从林间来。出隧道时眼前一亮:高架桥下是无边林海!从前仰山觉远,此刻平视,松树盖满山沟山洼,像山把人揽进怀里。

细细观察,“药草秘境”名不虚传。山极险,峰峦间峭壁流光、云雾缭绕,难怪当地人打趣“上山嘴里要衔个羊粪蛋”。最奇的是马阴山,孤峰从林海拔起,峰顶积雪如白帽,静静守着这片林。

险中也有柔。药草台林场的林海无边,松树像绿浪花,风一吹便涌动——“山是树的家园,树是山的儿女”,这话不假。昨夜刚下过雨,松针挂着水珠,阳光穿过枝叶,水珠亮如碎玻璃。往深处走,松香混着药草味漫来。林中有百多种药草,当归、柴胡、冬春夏草随处可见,老辈人顺着泉水,沿着牛羊踩出的羊肠小道去采药就不会迷路。这里的天空纯净,群山沉静,松柏苍翠,南山群峰相连,浑然天成。

再往林海深处看,忽见南山积雪——它是“乐都古八景”之一,当地叫照碑山或猫儿山,是乐都区最高峰。《西宁府新志·地理志》载其“冬夏积雪不消,耸出万山之上,俨若银屏”,果然,雪在阳光下泛着冷光,与绿林海相映,像幅浓淡相宜的画。

药草台的美更在水之灵动。重山叠嶂间,三股清泉蜿蜒而出,汇成东沟、直沟、甘沟溪流,合为瞿昙河奔涌向湟水。这里的水冬不枯、夏不涸,涓涓细流穿林而过,像支悦耳的歌,滋润着土地。

林场脚下的药草台寺值得驻足。《西宁府志》载“药台在城南五十里,瞿昙寺下院也,依山临流,多产药草,因为寺名云”。南山积雪、清泉、牧场、古刹、村落交辉,是自然和谐的生态画卷。此时若有《尕马儿令》飘来,更添野趣。“到啥山唱啥歌”,“花儿”是大山的情人,到了这儿,不唱几句反倒会辜负了这般景致。

离开时夕阳斜照的林海,松影被拉长,溪声叮咚。回头望,马阴山的雪顶像在说“慢些走”——这山留着人,把灵韵藏在风里、泉里、“花儿”调子里,让人去了还想再来。

巴燕镇:牧场尽头的烟火与远方

从药草台林海拉回目光,乐化隧道轮廓渐清。隧道口墙上,河湟皮影卡通雕刻鲜活,像要跳下来一样。驶进隧道竟愣了:头顶画着蓝天白云,被路灯照着,恍若头顶蓝天白云,开车的倦意都散了。

这长达5937米的隧道是青海最长的公路隧道。正思量,前方亮了——出隧道了!眼前铺开开阔的天然牧场:山势舒缓,青稞与油菜田交错,油菜花次第绽放,金黄醉心;远处绿野上,牛羊悠闲啃草,让人忍不住停车拍照。

顺缓坡往下,桥底冒出村落,炊烟缠绕屋檐。车子往巴燕镇行驶,窗外是流动的画:妇人在田埂浇菜,水珠亮晶晶;牧人赶牛羊往回走,甩着响鞭哼唱“拉伊”,调子软如溪流。忽然懂了“人在路上行,景在眼前流”——最美的景藏在烟火里。

出化隆收费站,巴燕镇的房子渐多。藏式民居与新楼错落有致,饭馆肉香飘出,让人食欲大增。到了巴燕,总得尝点肥瘦相间的白条手抓羊肉、吃碗手工尕面片,这一路奔波,原是为了这口烟火而来。

饭桌上,朋友说“瞿昙寺的钟响,巴燕的马惊”,从前钟响马跑说明两地远。“如今高速通了,瞿昙寺到巴燕镇就半小时路程”,他指着窗外的车说,“你看,乐都人来巴燕买牛羊肉,巴燕人去乐都逛瞿昙寺,近得很。”望着街道的车水马龙,我忽然觉得这路真暖——它缩短了距离,更连起了人心。

离开巴燕镇时,夕阳沉山。车窗外,油菜花的金、青稞田的绿、村落的烟融在暮色里。乐化高速路还在延伸,忽然懂了这趟旅程的意思——它不只是从乐都到化隆,更是从古老檐角到云端的桥,从林海风到烟火镇,把山水与人文、过去与现在,轻轻缝进了一程路里。

轮下柏油路延伸配资资金,风里仿佛又飘来“花儿”:“乐化的路儿长又长,串起了山和乡;各族儿女手拉手,日子呀万年长……”

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。